足立区大谷田にある【足立区立郷土博物館】1986年に開設され、民具や歴史資料等を中心に展示する資料館が約2年4ヶ月の工期を経て令和7年4月にリニューアルオープンしました!

館内は足立区の成り立ちを特徴づける「江戸東京の東郊」をテーマに、歴史や生活文化の移り変わりについて学べる常設展示と、屏風や掛け軸などの美術品、1,000点を超える浮世絵版画コレクションを備え新たに“美術博物館”としての機能を加え、全国でも類を見ない新しいスタイルの博物館として生まれ変わりました。

また博物館に隣接する場所には回遊式日本庭園の「東渕江庭園」と臨渕亭を併設。今回はじっくり取材してきましたのでお出かけの参考にしてください♪

館内の様子

| 開館時間 |

9:00~17:00(入館は16:30まで)

|

| 休館日 |

毎週月曜日(祝日にあたる場合は開館し、翌平日が休館)

年末年始(12月28日~1月4日) |

| 料金 |

一般:200円

団体(20名以上):100円 中学生以下:無料 障がい者手帳お持ちの方と介護者1名まで:無料 70歳以上:無料(年齢を証明できるものをご提示が必要) |

上記の他に無料開放日もあるようですので公式HPもご参照ください。

建物内はリニューアルして間もない事もあり、当然ですが、大変きれいです。

入場受付を済ませると明るい吹抜スペースがお出迎え。リニューアルオープンの幕も気持ちを高めてくれます。

館内案内板に従い順路を進みます。

第一展示室:江戸東京の東郊

「新田だらけの足立エリア!」

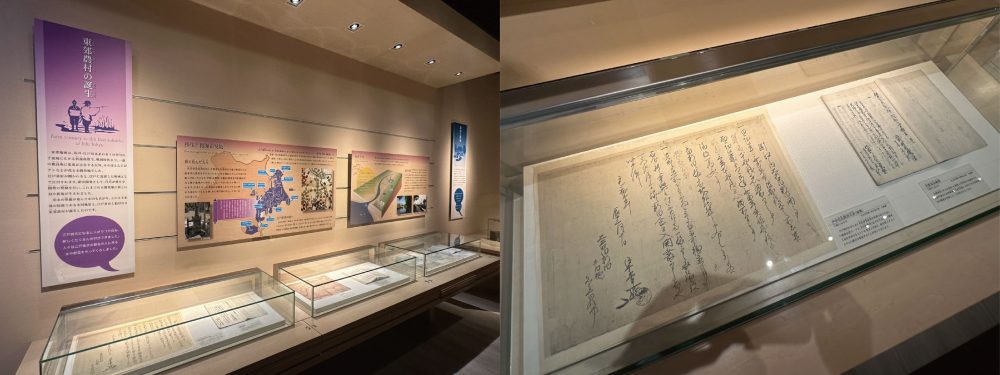

まず最初に足立区の歴史を学べる第一展示室。足立区には古墳時代初頭から人が住んでいたようで伊興遺跡や舎人遺跡が有名でありますが、ここでは江戸時代以降を中心の展示がなされています。

江戸時代になると足立区西部の開発がさらに進められるとともに、東部に人々が入植して新田開発が行われました。

開発に伴う過程の中で葛西用水や見沼代用水等が引かれ、安定した水の供給により豊かな田園風景が広がるエリアになったそうです。

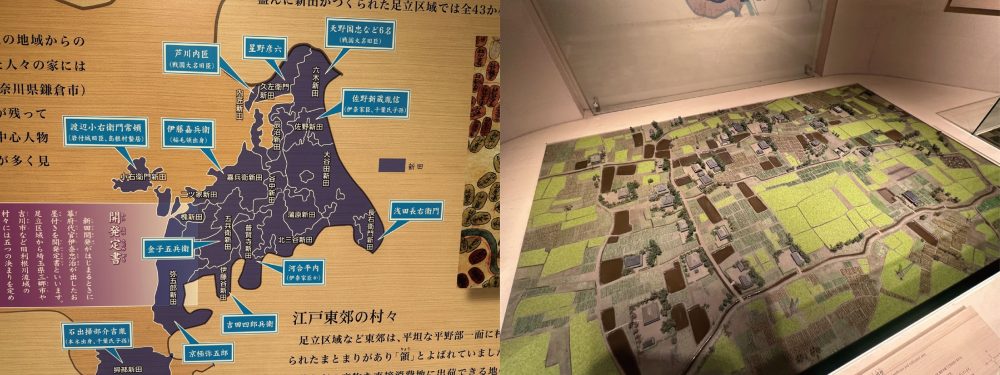

この時代は足立区域の42か村のうちおよそ半数にあたる20か村に○○新田という地名が付いています。

六木・佐野・谷中・大谷田・谷中・辰沼という現代でも残る地名が見受けられ、北三谷・蒲原という地域名も見られますね。

ちなみに現在も残る新田は元々鹿浜新田という名だったのだとか。

当時の風景を再現したジオラマもありました。

「千住の賑わい」

千住宿は、日光と江戸を結ぶ日光道中の最初の宿として栄えました。宿場のみならず、市場、河岸という三つの機能が複合的に作用することで、交通・商業・物流の重要な拠点となりました。

もちろん郷土博物館でもこの部分はしっかりと展示スペースを設けて千住宿の歴史を学べます。

こちらもジオラマが設置されています。先程ののどかな風景とは一変、当時の活気が伝わってきますね。

千住宿は令和7年に開宿から400年という大きな節目を迎えます。足立区では一年を通して千住宿に関連した様々な催しを予定しており、秋には特別展「千住宿400年」を開催します。

開催期間:令和7年10月21日(火)~令和8年1月11日(日)

ホール:美と知性の宝庫 足立

そもそも今回のリニューアルですが、2009年に千住地域で琳派絵師・村越向栄の作品が発見された事を機に、足立区制80周年(2012年)に文化遺産調査を開始。区内の旧家から谷文晁や酒井抱一など、江戸の文人たちとの交流を示す記録や貴重な美術品が次々と発見された事に端を発します。

専門家も「美と知性の宝庫 足立」と評するほどの、豊かな文化遺産が眠っていた足立区。これらの作品をこちらでは常設で展示し、地域の美術文化をその目で見る事ができます。

美術に疎い私でもその筆のきめ細やか、色使いに思わず見入ってしまいました。

足立の美術文化の起点は、俳人・絵師の建部巣兆が、千住を拠点に活動をはじめた事とあります。

巣兆を通じて、江戸の文人と足立の人々との交流も深まり、文人墨客を招き、茶会や句会を催し、書画を愛でる…現代でいうところのサロン的なものが形成されていたようです。

資料の中には大河ドラマ「べらぼう」に出てくる太田南畝の名前もありました。

この時は夏休みという事もあり、一部の作品にも子供向けの解説図が付いていました。

私もこちらの方が読みやすかったです(笑)

夏休み期間は18歳以下も無料という事もあり、自由研究等に最適かも知れませんね。

ギャラリー:豊かな農村から新しい東京の下町へ

2階にあがると明治以降、都市化が進み足立区が成立するまで、またそれ以降の近代を中心とした展示となります。

「大上々国」

足立は江戸時代に、その肥沃な土地から「大上々国」と称されました。それほど豊かなエリアだったという事を私も初めて知りました。

「足立郡から足立区へ」

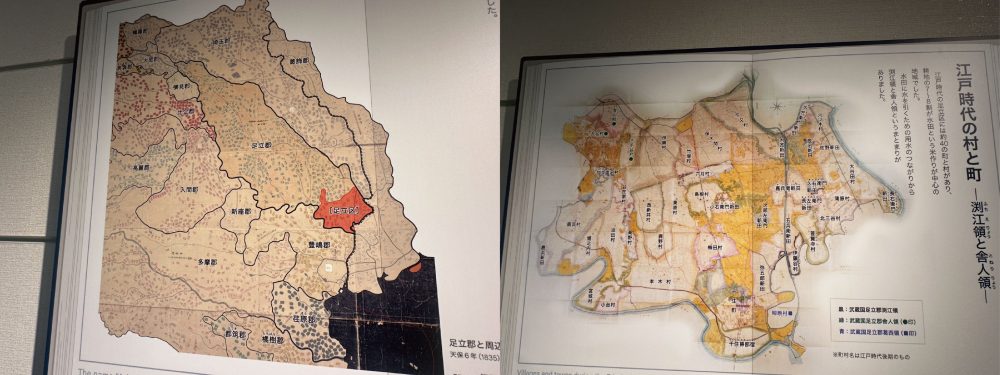

元々足立郡という足立区から現在の川口→さいたま市→上尾→鴻巣まで至る広大なエリアだったことがわかります。

現在も埼玉県内に北足立郡伊奈町という地名も残っているのはこのような経緯なのですね。

また江戸後期には先ほどの○○新田のみならず、現在の町名でも使われる地名が数多く登場してきます。

そして明治時代、東京府に属する南足立郡が生まれました。その後昭和7年に東京市足立区へ。昭和18年に東京都足立区となります。

豊作や無病息災を祈る祭りや行事に使う道具も展示してあります。

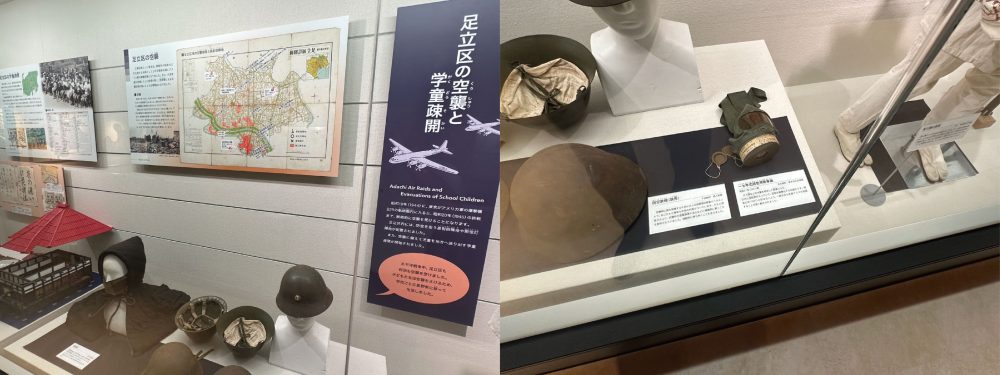

太平洋戦争時には昭和19年(1944年)から昭和20年(1945年)の終戦まで、足立区内も断続的に空襲を受けることになり、特に東京大空襲では足立区内でも多数の犠牲が出た事は初めて知りました。区内には防空のため高射砲陣地や照空灯陣地が配置されたそうです。

一般市民でもガスマスクを準備していたところをみると戦争の恐ろしさが伝わってきます。

「空から見た昭和の足立」

昭和33年(1958年)頃の足立区の航空写真をエリアごとに展示しています。

これはハウスセイラーズのある足立区鹿浜付近、中央が鳩ヶ谷街道と現在の環七北通りが交差する鹿浜十字路ですね。

環七北通りも途中からバス通りへの道しかなく、そもそも尾久橋通りがありません。

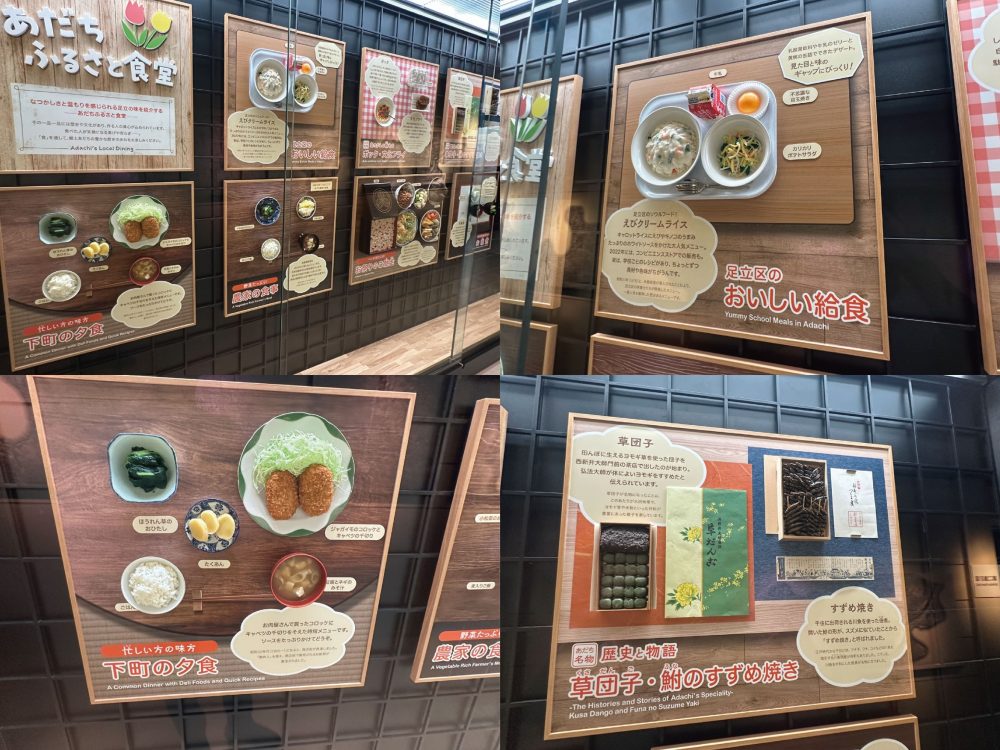

「あだちふるさと食堂」

足立区のふるさとの味を展示するコーナーも。やはり足立区と言えばおいしい給食ですよね!

第二展示室:産業と暮らしの変化

ここでは戦後から現在に至るまでの足立区の産業と暮らしを紹介しています。

現在でも色濃く残る製造業や都市化していく中での暮らしの変化が感じられるエリアです。

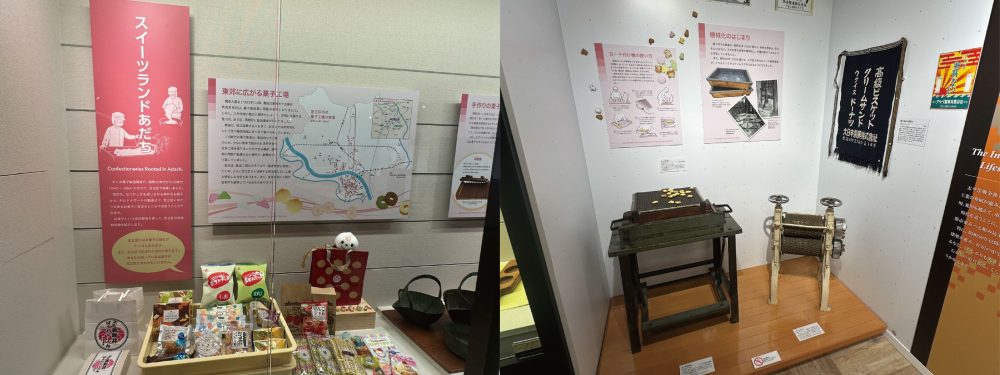

足立区のお菓子と言えば草団子しか思い浮かびませんでしたが、多種多様なお菓子を製造していたんですね。

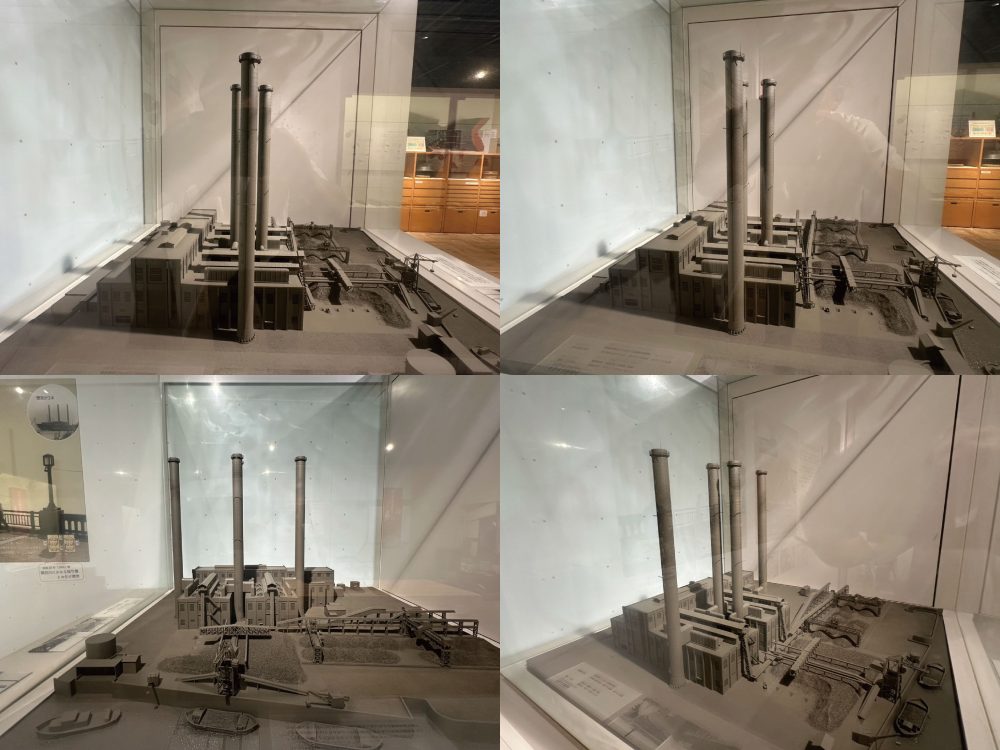

「おばけ煙突」

テレビ、マンガ等のメディアにも登場する火力発電所のおばけ煙突の模型。

確度によって1~4本と見え方が変わる事からこの名前が付きました。

上手く撮影できてますかね?個人的には2本の角度が難しかったです。

昭和レトロを感じる、いやそれを超えた家電の数々。

水筒にノスタルジーを感じてしまうところに自分の年齢を感じます。

図書室・受付カウンター

館内には展示コーナー以外にも図書室や研修室があります。またエレベーターもありバリアフリー対応ですので安心して訪れる事ができますね。

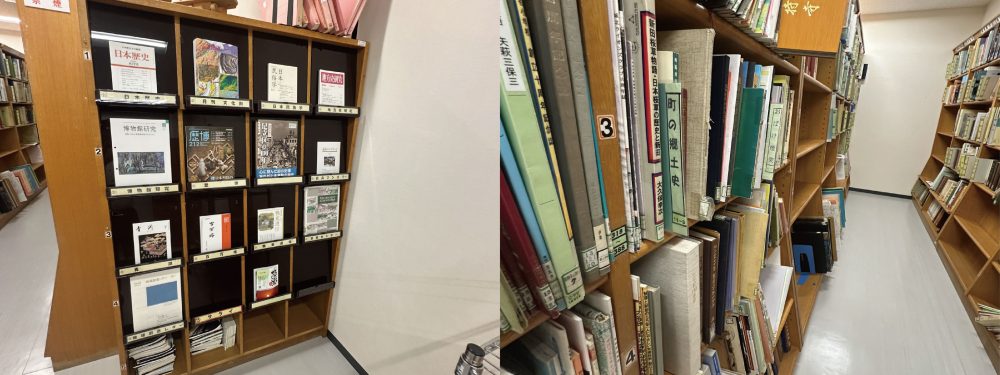

「図書室」

図書室には足立区を中心として近隣自治体の郷土史や貴重な蔵書がズラリと並びます。

ここは不動産会社に勤める身として時間があればじっくり来てみたい場所でした。

「受付カウンター」

受付カウンターではインフォメーションはもちろんの事、Tシャツやポストカードなどのお土産も販売しています。

ポストカードは館内の展示をモチーフとした書や絵画が描かれて、相当数の種類がありましたが、映画「国宝」を観た直後の筆者は迷わず歌舞伎に関するポストカードを2枚購入。

東渕江庭園・臨渕亭

郷土博物館を出て隣接している東渕江庭園へ。回遊式日本庭園と呼ばれる園内では四季折々、様々な景色が楽しめるのだとか。

庭園内には数寄屋づくりの臨渕亭があり、有料にて貸出も行っているとの事。お茶会や句会で江戸文人達の気分を味わう事も可能です。

まとめ

筆者も初めて訪れましたが、予想を超える充実度でした。

足立区の歴史という博物館的な側面と美術品や庭園もある美術館の側面を持ち合わせた施設で、規模はそこまで大きくないにせよ、展示も見やすく自分の知っている足立区の良さを再認識し、初めてふれる情報も多く、大変刺激的な時間でした。

料金もリーズナブルですし。駐車場も完備、バス便も多くあり、立地の割にアクセスもしやすい場所だと思います。

足立区民の方は是非、足立区民以外の方も是非是非訪れていただきた場所です。

また伺いたいと思います。

足立区立郷土博物館

所在地:足立区大谷田5-20-1

交通:【JR亀有駅北口より】

・東武バス〔八潮駅南口〕行、〔足立郷土博物館〕下車:徒歩1分

・東武バス〔六ツ木都住〕行・〔佐野・六ツ木循環〕行、〔東淵江庭園〕下車:徒歩4分

【JR・東京メトロ千代田線北綾瀬駅より】

・東武バス〔六ツ木都住〕・〔八潮駅北口〕行〔東淵江庭園〕下車:徒歩4分

駐車場:(無料)普通車7台、身障者用1台、バス2台

問い合せ先/03-3620-9393

足立区の不動産のことならハウスセイラーズへ

近くに大きな公園など充実した遊び場がたくさんある足立区はどんな人にも住みやすいエリアです◎

足立区で物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせくださいね。